はじめに:再生可能エネルギーのゲームチェンジャー

再生可能エネルギーへの移行が世界的に加速する中、次世代の太陽電池技術として注目を集めているのがペロブスカイト太陽電池である。

軽量で薄く、柔軟性があり、さらに低コストでの製造が可能という画期的な特性を持つこの技術は、従来のシリコン太陽電池では実現が困難であった多様な用途への展開が期待されている。

本記事では、この革新的なペロブスカイト太陽電池について、その素材、発電原理、優れた特性、そして実用化に向けた現状と課題、さらには主要な開発メーカーや国際的な動向まで、総合的に解説していく。

素材:ペロブスカイト太陽電池の心臓部を解き明かす

ペロブスカイト太陽電池の核となるのは、その名の通り「ペロブスカイト化合物」と呼ばれる特殊な結晶構造を持つ材料である。この化合物は、ABX3 型という特定の構造を有しており、Aサイトには有機カチオン(例:メチルアンモニウムやホルムアミジニウム)、Bサイトには金属陽イオン(例:鉛やスズ)、Xサイトにはハロゲンイオン(例:ヨウ素、臭素、塩素)がそれぞれ配置されている。

現在、主流となっている材料は、メチルアンモニウム鉛トリハライド(CH3NH3PbX3)やホルムアミジニウム鉛ハライドであり、これらの材料はバンドギャップが約1.5〜2.3 eVと、太陽光の吸収に非常に適した特性を持っている。

この有機–無機ハイブリッド材料の特筆すべき点は、その製造プロセスにある。

水溶性の前駆体(材料となる物質)を溶液化し、それを塗布したり印刷したりする「溶液プロセス(スピンコートや印刷)」によって、容易に薄膜を形成できるのだ。

これにより、製造工程が大幅に簡素化され、結果として低コストでの生産が可能となる。

ただし、鉛の使用については環境負荷の観点から懸念の声も上がっており、鉛の代わりにスズを用いたペロブスカイト(例:CH3NH3SnI3)の研究も活発に進められている。

しかし、現時点では鉛ベースの材料に比べて変換効率が低く、さらなる技術改良が求められているのが現状だ。

ペロブスカイト材料は、溶液に溶けやすいイオン性構造を有しており、特にDMF(ジメチルホルムアミド)やDMSO(ジメチルスルホキシド)といった有機溶媒に高い溶解性を示す。

この特性こそが、ガラスのような硬く重い基板ではなく、プラスチックなどの柔軟な基板上に、非常に薄い膜を形成できる「塗布・印刷による製造」を可能にしているのである。

性質と原理:驚異的な変換効率の秘密

ペロブスカイト太陽電池がなぜ高い発電効率を誇るのか。その秘密は、優れた光吸収係数と低い励起子結合エネルギーという特性にある。

太陽光がペロブスカイト層に当たると、材料内部で電子と正孔(ホール)が発生する。

従来の太陽電池材料では、発生した電子と正孔が強く結びついて「励起子」となり、効率的に分離しにくいという課題があった。

しかし、ペロブスカイト材料は励起子結合エネルギーが非常に低いため、生成された電子と正孔が容易に分離されるのだ。

ペロブスカイト太陽電池の動作原理

動作原理の説明

ボタンをクリックしてアニメーションを開始してください。

さらに、ペロブスカイト結晶内部ではキャリア拡散長が長く、拡散率も高いため、分離された電子と正孔が再結合することなく、それぞれ電極へと効率的に到達する。

この一連のプロセスが、高いエネルギー変換効率の実現を可能にしているのである。

一般的なペロブスカイト太陽電池の構造は、ペロブスカイト層を電子輸送層(例:酸化チタン(TiO2))と正孔輸送層(例:有機ホール輸送材料)で挟み込んだ薄膜構造である。

光を吸収したペロブスカイト層で生成された電子は電子輸送層へ、正孔は正孔輸送層へとそれぞれ移動し、外部回路に流れ込むことで電圧と電流が生み出される。この仕組みは、色素増感太陽電池と類似しているが、ペロブスカイト材料が持つ優れた光吸収力とキャリア輸送能力によって、その変換効率は大幅に向上している。

実際に、これまでの発表では,大面積タンデムセルの変換効率が33%(2023年時点)に達している。

これは、既存のシリコン太陽電池に匹敵する、あるいはそれを上回る性能であり、そのポテンシャルの高さを物語っている。

この高い効率は、わずか0.5〜1μmというペロブスカイト層の薄さでも十分な光吸収が可能な点に由来する。

厚さ150〜200μmを必要とするシリコン太陽電池と比較すると、その差は歴然であり、極めて少ない材料で同等の性能を発揮できることが、ペロブスカイト太陽電池の大きな強みなのである。

特性:薄さ、軽さ、柔軟性、そして多様な用途の可能性

ペロブスカイト太陽電池の最大の特徴は、その薄さ、軽さ、そして柔軟性である。

髪の毛よりも薄い0.5〜1μmという厚さは、シリコン太陽電池(150〜200μm)と比較すると、まさに桁違いの薄さだ。

この薄さは、ペロブスカイト材料が持つ非常に高い光吸収係数によって実現されており、少ない材料で効率的な発電を可能にしている。

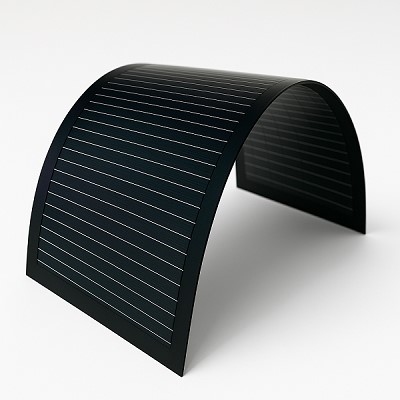

また、前述の溶液プロセスを用いた塗布や印刷技術により、プラスチックやフィルムなどの柔軟な基板上に薄膜を形成できるため、非常に軽量でフレキシブルな太陽電池が実現する。この柔軟性こそが、従来の硬いシリコン太陽電池では設置が困難であった曲面や非平面への応用を可能にする、まさに「革命的な特性」なのである。

例えば、ドーム型屋根や自動車のボディ、さらにはウェアラブル機器やIoTセンサーへの組み込みなど、その応用範囲は多岐にわたる。

実際に、2025年関西万博のバスターミナルにおいて,屋根の曲面に250mにわたってペロブスカイト太陽電池が設置された。

さらに、ペロブスカイト太陽電池は、室内の弱い光でも発電できるというユニークな特性も持ち合わせている。

これにより、室内照明下でのIoTセンサー駆動や、スマートフォンなどの携帯機器の補助電源としての利用も期待されており、私たちの日常生活に新たな電力供給の選択肢をもたらす可能性がある。

注目すべき点:低コスト化と広がる用途

ペロブスカイト太陽電池が注目される大きな理由の一つは、その多様な用途展開と、シリコン太陽電池と比較して大幅な低コスト化が見込まれる点にある。

多岐にわたる応用例

以下に、ペロブスカイト太陽電池の代表的な応用例を挙げる。

建築一体型太陽電池(BIPV: Building Integrated Photovoltaics): 半透明のペロブスカイトセルを窓ガラスや外壁に組み込むことで、採光を保ちつつ発電が可能となる。ビル全体を発電所に変えるという、革新的な技術として期待が高まっている。

車載用途: 自動車の屋根やボンネット、さらには窓に軽量・薄型のペロブスカイトセルを搭載することで、車両の燃費向上や航続距離延長に貢献する。前述のトヨタとエネコートによる共同開発はこの分野の最先端を走っている。

可撓・曲面用途: ドームやアーチ型構造物、あるいは柔軟なシートへの印刷やラミネートが可能であり、従来の硬いシリコンセルでは対応できなかった複雑な形状への適用が期待される。

IoT・家庭用電子機器: 低消費電力のIoTセンサーや、スマートフォン、ウェアラブル機器のバッテリー補助発電など、私たちの身近な電子機器への応用も進められている。

コスト面の優位性

ペロブスカイト太陽電池は、シリコン太陽電池に比べて大幅なコストダウンが見込まれている。その主な理由は以下の通りだ。

低温プロセスでの製造: 製造プロセスが150°C以下の低温で可能であるため、シリコンの1000°Cを超える高温プロセスに比べてエネルギー消費を約90%も削減できる。これは、製造コストだけでなく、製造過程での環境負荷低減にも繋がる。

安価な原料: 原料費がシリコンセルに比べて50〜75%安価であるとされている。

大量生産性: 塗布・印刷といった手法による大量生産が可能であるため、設備投資や資材廃棄を抑えることができる。

これらの要因により、ペロブスカイト太陽電池はワットあたりの発電コストが従来型よりも低くなる可能性を秘めており、より多くの人々が再生可能エネルギーを利用できる社会の実現に貢献すると期待されている。

実用化:期待と課題、そして未来への展望

ペロブスカイト太陽電池は、研究開発が急速に進展しており、前述の通り33%以上という高い変換効率が報告されている。これらの数値は、商業化に十分な性能であることを示唆しており、実用化への期待は高まるばかりだ。

しかし、実用化にはいくつかの重要な課題が残されている。

ペロブスカイト太陽電池のデメリット:耐久性と安定性

最大の障壁として挙げられるのが、耐久性と安定性である。ペロブスカイト材料は、湿度や高温といった環境ストレスに非常に弱いというデメリットを持つ。具体的には、水分が結晶構造を破壊したり、熱サイクルによって相転移や界面剥離が起こりやすいため、長期使用における効率低下が大きな問題となるのだ。現在、報告されているプロトタイプの寿命は1000時間以上というものもあるが、シリコン太陽電池の20〜30年という寿命に比べると、まだ短いと言わざるを得ない。

さらに、前述したように、現在の高効率なペロブスカイト太陽電池には鉛が使用されている。鉛は環境への毒性が懸念されており、その代替となる非毒性材料(例えばスズなど)の研究も進められているが、鉛ベースの材料と同等の変換効率を実現するには、さらなる技術開発が必要とされている。この鉛問題も、実用化に向けた重要な課題の一つだ。

解決策と進展

これらのペロブスカイト太陽電池のデメリットを克服するため、世界中で研究開発が加速している。

新材料の開発: 界面の改良や、湿度や熱に対して安定性の高いハロゲン化物の採用など、より耐久性の高いペロブスカイト材料の開発が進められている。

封止技術の進化: 水分や酸素からペロブスカイト層を保護するための、高性能な封止膜や構造の開発が進められている。

安定な組成設計: 熱や光に対する安定性を高めるための、材料組成の最適化が図られている。

これらの技術進展により、ペロブスカイト太陽電池の耐久性は着実に向上している。もしこれらの課題が克服されれば、日本が目標とする2025年をはじめ、早期の市場投入が現実味を帯びてくるだろう。

主要企業と国際動向:ペロブスカイト太陽電池 メーカーの覇権争い

ペロブスカイト太陽電池の開発は、世界中で非常に活発に行われており、多くの企業や研究機関がしのぎを削っている。ここでは、主要なペロブスカイト太陽電池メーカーと各国の動向を見ていく。

主要なペロブスカイト太陽電池メーカー

Oxford PV(英国): シリコンとのタンデムセル技術で世界をリードしている。高い変換効率と商業化に向けた技術開発で特に注目されるペロブスカイト太陽電池 メーカーである。

Saule Technologies(ポーランド): フィルム型ペロブスカイトパネルの開発で知られ、フレキシブルな用途に強みを持つ。

積水化学(日本):ペロブスカイト太陽電池の量産を行っており,2025年関西万博ではデモンストレーションを行っている。

エネコート(日本): トヨタとの共同開発による車載用途や、大面積モジュールの研究で成果を上げており、日本のペロブスカイト太陽電池メーカーとして注目されている。

国際動向

中国: 大量生産技術への投資が活発であり、商業化を加速させている。世界のペロブスカイト太陽電池市場における存在感を増している。

韓国: 小型セルで世界最高効率を達成するなど、学術研究と産業の両面で先進的な研究を展開している。

欧州(ドイツ・英国): 研究開発と投資が盛んであり、特にタンデムセルや新材料開発において強みを持つ。

日本: 材料技術と製造技術に優れており、30cm角の大面積モジュールで世界最高効率を達成するなど、高い技術力を誇る。政府も2025年の実用化を目指し、積極的な支援を行っている。

各国政府は、ペロブスカイト太陽電池を次世代のエネルギー源として位置づけ、積極的に開発を支援している。認証試験や実証実験を通じて、市場投入を後押しする動きが活発化しており、特に日本では、官民連携による実用化ロードマップが策定され、再生可能エネルギー拡大の切り札として大きな期待が寄せられている。

まとめ:持続可能な未来を切り開くペロブスカイト太陽電池

ペロブスカイト太陽電池は、軽量・薄型・柔軟性・低コストという革新的な特性を活かし、従来のシリコン太陽電池では難しかった多様な用途に展開可能な、まさに「次世代のエネルギー革命」を担う技術である。

高い光吸収力とキャリア輸送能力により、シリコンに匹敵する、あるいはそれを超える変換効率を達成しつつ、塗布や印刷といった簡便な製造プロセスにより、大幅なコスト削減が期待される。建築一体型、車載、IoTなど、その応用範囲は非常に幅広く、2025年,現実的には2027年を目標とするペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた動きが世界中で加速している。

一方で、ペロブスカイト太陽電池のデメリットである耐久性や安定性、そして鉛の毒性といった課題も残されている。しかし、新材料の開発や封止技術の進展により、これらの課題は着実に解決の兆しを見せている。世界各国での研究開発や、ペロブスカイト太陽電池 メーカー各社の努力により、この技術は再生可能エネルギー分野の「ゲームチェンジャー」として、今後ますます注目されていくことは間違いないだろう。

軽量で柔軟、かつ低コストなこの革新的な技術が、私たちの持続可能な未来を切り開く可能性は非常に大きい。今後のさらなる進化と、市場での本格的な普及に期待が寄せられる。

https://journal.meti.go.jp/p/38864/

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02443/020300092/

https://www.sekisui.co.jp/news/PSC/

https://www.longi.com/en/news/new-world-record-in-snec-2025/

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101261.html

コメント