はじめに

「えっ、蛍光灯が買えなくなるのか?」

最近、このような話を耳にすることが増えている。

実際、日本でも蛍光灯の製造・販売に関する規制が本格的に始まろうとしている。

しかし、今すぐに使っている蛍光灯を交換する必要はないため、過度に心配する必要はない。

本記事では、蛍光灯規制の実態について、なぜ規制されるのか、いつから始まるのか、生活にどのような影響があるのか、そしてどのように準備すればよいのかを、わかりやすく解説する。

なぜ蛍光灯が規制されるのか|水銀のリスクと国際条約

蛍光灯規制の背景には「水銀」という物質の存在がある。

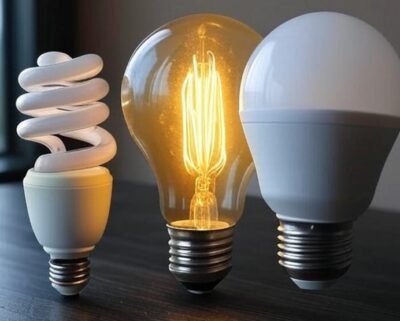

意外かもしれないが,蛍光灯には微量の水銀が含まれており、これが環境や健康に悪影響を及ぼす可能性があるのだ。以下に,蛍光灯の原理簡単なアニメーションで説明する。

🔦 蛍光灯の原理

蛍光灯の仕組み

蛍光灯は、電気エネルギーを効率的に光に変換する照明器具です。「アニメーション開始」ボタンを押して、動作原理を見てみましょう!

💡 動作の流れ

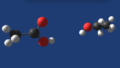

- 電圧印加:両端の電極に高電圧をかけます

- 電子の放出:陰極から電子が飛び出します

- 水銀原子との衝突:電子が管内の水銀原子にぶつかります

- 紫外線の発生:励起された水銀原子が紫外線を放出します

- 可視光への変換:管内壁の蛍光物質が紫外線を受けて可視光を発します

水銀は強い毒性を持つ物質である。

蛍光灯が破損した際に漏れる水銀蒸気を吸い込むことで、健康被害のリスクが生じる。

また、不適切に廃棄された蛍光灯から水銀が環境中に流出すると、生態系全体に悪影響を及ぼす。

日本が蛍光灯規制に積極的に取り組む理由には、水俣病の歴史がある。

1956年に熊本県水俣市で発生した水俣病は、工場排水に含まれていたメチル水銀が原因であった。

この悲劇的な経験により、日本は水銀による健康被害の深刻さを世界で最も認識している国の一つである。

2013年、熊本県で「水銀に関する水俣条約」が採択された。

これは水銀による環境汚染と健康被害を防止するための国際条約であり、日本を含む140カ国以上が参加している。

蛍光灯規制は、この条約に基づいて実施される法律改正の一環である。

蛍光灯規制のスケジュール|いつから何が変わるのか

水銀灯についてはすでに規制が始まっており、2020年12月31日から、一般照明用の高圧水銀ランプの製造・輸出入が原則禁止となっている。

蛍光灯については種類ごとに規制時期が異なる。現在決まっているスケジュールは以下の通りである。

電球形蛍光ランプ(電球型蛍光灯)とコンパクト形蛍光ランプ:2027年1月1日に製造・輸出入が禁止

直管蛍光ランプ(棒状の蛍光灯):2028年1月1日に規制

環形蛍光ランプ(丸型蛍光灯):2028年1月1日に規制

一般的な蛍光灯は,2028年にはもう使用できないのである。これらの規制は、2024年12月に改正された「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(通称:水銀汚染防止法)」によって、「特定水銀使用製品」として指定されたことで確定したものである。

重要なのは、この規制が「製造・輸出入」を対象としている点である。

すなわち、現在使用中の蛍光灯はそのまま使い続けることが可能である。

ただし、今後新しい蛍光灯の入手は徐々に困難になると予想される。

私たちの生活への影響|知っておきたい3つのポイント

- LED照明への切り替えが必要になる

蛍光灯が切れて新たな蛍光灯が入手困難になると、LED照明への切り替えが必要になる。

LED照明は初期投資こそ必要だが、長期的には大きなメリットがある。

電気代は蛍光灯に比べて約40〜60%削減可能である。

年間では一般家庭で数千円から1万円程度の節約が期待できる。

また、LEDの寿命は蛍光灯の2〜4倍(約40,000〜60,000時間)であり、交換の手間も減る。

ただし、LED電球1個あたり1,000〜3,000円程度のコストがかかる。

照明器具が古い場合は、器具ごと交換が必要となり、工事費として数千円から数万円かかる可能性がある。

- 蛍光灯の廃棄方法に注意が必要

使用済みの蛍光灯は水銀を含むため、適切な処理が必要である。

一般ごみとして捨てることは法律で禁止されており、違反すると廃棄物処理法違反となる。

多くの自治体では、蛍光灯専用の回収ボックスを設置している。

また、家電量販店でも回収サービスを提供している場合がある。

地域ごとの回収方法を事前に確認しておく必要がある。

- 駆け込み需要による品薄・価格高騰の可能性

規制が迫ると、蛍光灯の駆け込み需要が発生し、品薄や価格の高騰が起こる可能性がある。

2026年から2027年にかけて多くの人が一斉にLED化を進めると見られ、電気工事業者の予約が困難になる可能性がある。したがって、早めの準備が賢明である。

世界の蛍光灯規制|日本は遅れている?

実のところ、蛍光灯規制に関しては日本より先に動いている国が多い。

EUでは2023年にすでに蛍光灯の販売が禁止された。

2月にコンパクト形蛍光灯、8月に直管蛍光灯の市場投入が禁止されており、現在新品の蛍光灯は入手できない。

アメリカでは全体で2028年までの段階的廃止が決定しているが、カリフォルニア州などではそれより早く、厳しい規制を設けている。

アジアでは、中国が2025年末から段階的に規制を開始予定であり、韓国も2027年までに市場から蛍光灯を撤廃する計画である。

韓国の公共施設では、すでに95%以上がLED化されているという。

このような状況を鑑みると、日本の蛍光灯規制は決して急進的とは言えず、むしろ国際的な流れに沿った必要な対応と評価できる。

まとめ|蛍光灯規制は新しい照明環境への第一歩

蛍光灯規制と聞くと不安に感じるかもしれないが、これは私たちの健康と環境を守るために必要な法改正である。

水俣病という過去の経験を踏まえ、水銀被害を再び繰り返さないという日本の強い決意が背景にある。

要点を整理すると、2026年末から2027年末にかけて、段階的に蛍光灯の製造・輸入が禁止される。

ただし、現在使用している蛍光灯は継続して使用可能である。入手が困難になるのは「新規購入」だけである。

LED照明への切り替えには初期費用がかかるものの、電気代の削減や長寿命といった点でメリットが大きい。

さらに、明るさや色合いの選択肢も広がり、より快適な照明環境が手に入る。

蛍光灯規制は単なる製品の変更にとどまらず、安全で環境負荷の少ない照明への転換点である。

この機会に、家族で照明について見直すこともよい機会と言える。

慌てる必要はないが、早めの準備により、スムーズな移行が可能となる。

今後の法改正にも注意を払い、計画的に対応していくことが肝要である。

参考

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/mercury/

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/mercury/syuutipresentation.pdf

https://www.jlma.or.jp/led-navi/contents/cont09_mercuryLamp.htm

https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html

コメント